Hak asasi masyarakat adat merupakan isu krusial dalam konteks keberagaman dan keadilan sosial di Indonesia. Sebagai kelompok masyarakat yang memiliki sejarah panjang, identitas budaya yang unik, serta keterikatan yang kuat dengan wilayah adatnya, pengakuan dan perlindungan hak asasi mereka adalah fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab.

Artikel ini akan mengupas tuntas pengertian masyarakat adat dan hak asasinya, dasar hukum yang melindunginya di Indonesia, berbagai bentuk hak yang dimiliki, tantangan pelanggaran yang sering dihadapi, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi dan memajukan hak-hak tersebut.

Baca juga: Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak

Pengertian masyarakat adat dan hak asasi

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya sendiri. Definisi ini menurut Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA).

Lalu, berdasarkan Kongres Masyarakat Adat I pada tahun 1999 mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Hak asasi bagi masyarakat adat pada dasarnya tidak berbeda dengan hak asasi manusia secara universal, namun memiliki kekhususan yang mengakui dan melindungi hak-hak kolektif mereka terkait dengan identitas budaya, wilayah adat, sumber daya alam, hukum adat, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hak asasi masyarakat adat mengakui bahwa mereka memiliki hak untuk hidup sesuai dengan tradisi dan budaya mereka, tanpa diskriminasi dan dengan perlindungan dari negara.

Baca juga: Hak Atas Privasi dalam Hukum HAM

Dasar hukum hak asasi masyarakat adat di Indonesia

Masyarakat adat di Indonesia dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat. Pengakuan dan perlindungan hak asasi masyarakat adat di Indonesia, diakui, dihormati, dilindungi, serta diupayakan pemenuhannya melalui serangkaian peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun belum memiliki peraturan khusus mengenai hak masyarakat adat dan implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Beberapa dasar hukum utama meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”)

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Lalu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 51, menentukan bahwa “kesatuan masyarakat hukum adat” dapat menjadi pemohon apabila hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, tetapi harus memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) yang ditentukan.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya

Kebijakan ini membuka peluang untuk pengaturan pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat hukum adat secara adil dan seimbang.

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini secara umum menjamin hak-hak semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk masyarakat adat. Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa ”Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Meskipun tidak secara eksplisit menyebut masyarakat adat, undang-undang ini mengakui adanya hak ulayat atau hak komunal atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Peraturan ini mengakui secara umum hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, yaitu hak untuk tidak didiskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3. Hak atas kebudayaan dan hak untuk berpartisipasi diatur dalam Pasal 15. Hak atas lingkungan yang sehat diatur dalam Pasal 12. Hak atas kebudayaan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik

Peraturan ini secara tegas mengakui hak untuk tidak didiskriminasi bagi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Hak untuk menikmati seluruh hak, termasuk hak atas tanah dan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 26, hak untuk menikmati cara hidup yang khas yang berhubungan dengan penggunaan tanah dan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 27, serta hak untuk berpartisipasi yang diatur dalam Pasal 25.

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pada prinsipnya undang-undang ini mengakui bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis dalam Pasal 9. Dengan demikian, segala bentuk hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus diberikan termasuk serangkaian hak yang diletakkan kepada masyarakat hukum adat.

Meskipun demikian, seringkali terjadi ketidakselarasan dan kelemahan dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlindungan hak asasi masyarakat adat belum optimal.

Baca juga: Perlindungan HAM bagi Minoritas

Bentuk-bentuk hak asasi bagi masyarakat adat

Hak asasi masyarakat adat meliputi berbagai aspek kehidupan mereka, di antaranya:

- Hak atas wilayah adat dan sumber daya alam. Hak untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan wilayah adat serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan hukum adat mereka.

- Hak atas identitas budaya dan tradisi. Hak untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa, pengetahuan tradisional, praktik budaya, seni, dan sistem kepercayaan mereka.

- Hak atas hukum adat dan lembaga adat. Hak untuk menjalankan sistem hukum adat mereka dalam menyelesaikan sengketa dan mengatur kehidupan sosial mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal dan hukum nasional.

- Hak atas partisipasi dan konsultasi. Hak untuk berpartisipasi secara penuh dan mendapatkan konsultasi yang bermakna dalam setiap pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan dan wilayah adat mereka.

- Hak atas pembangunan yang berkeadilan. Hak untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan tanpa kehilangan identitas budaya dan wilayah adat mereka, serta hak untuk menentukan prioritas pembangunan di wilayah mereka.

- Hak untuk bebas dari diskriminasi. Hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum dan tidak mengalami diskriminasi berdasarkan identitas adat mereka.

- Hak atas keamanan dan perlindungan. Hak untuk hidup aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan penggusuran paksa dari wilayah adat mereka.

Pengakuan dan pemenuhan bentuk-bentuk hak ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat adat.

Baca juga: Bentuk Pelanggaran HAM di Tempat Kerja

Pelanggaran hak asasi yang sering dialami masyarakat adat

Meskipun memiliki dasar hukum, masyarakat adat seringkali menjadi korban pelanggaran hak asasi, di antaranya:

- Perampasan wilayah adat. Pengambilalihan wilayah adat untuk kepentingan perkebunan, pertambangan, infrastruktur, dan proyek pembangunan lainnya tanpa konsultasi dan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan.

- Penggusuran paksa. Pengusiran masyarakat adat dari wilayah leluhur mereka tanpa proses hukum yang adil dan tanpa penyediaan ganti rugi atau relokasi yang layak.

- Diskriminasi dan marginalisasi. Perlakuan diskriminatif dalam akses terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, serta peminggiran dari proses pengambilan keputusan.

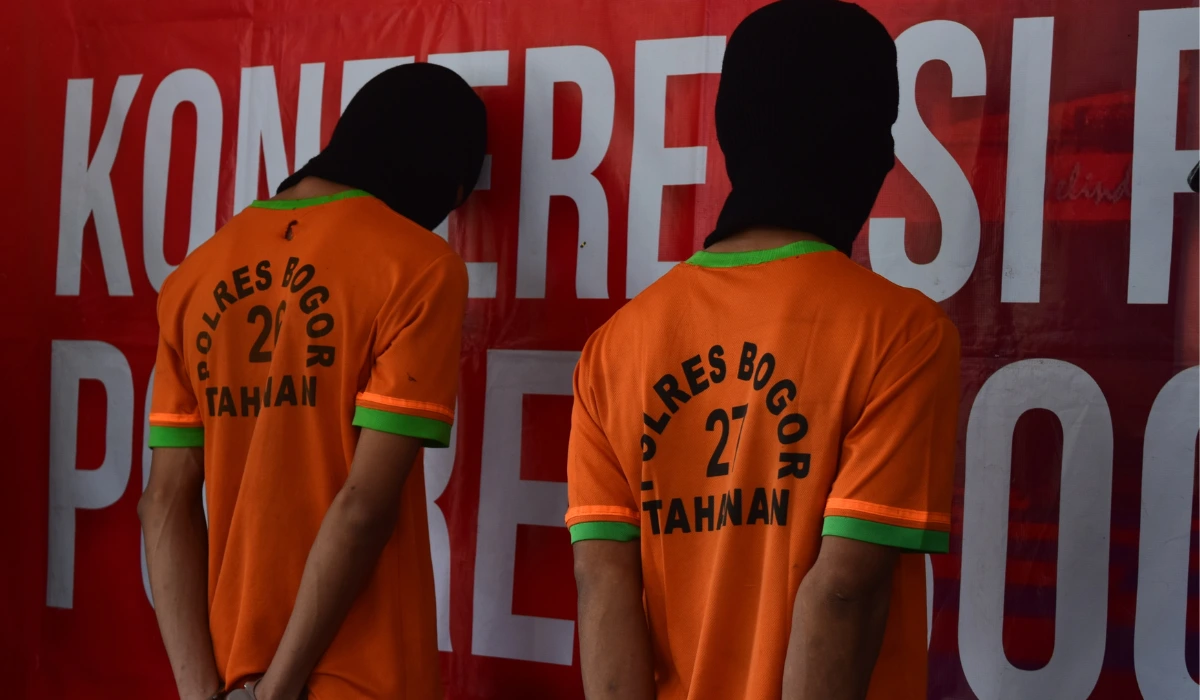

- Kriminalisasi. Penangkapan dan penahanan anggota masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas wilayah adat dan sumber daya alam.

- Kekerasan dan intimidasi. Tindakan kekerasan, intimidasi, dan ancaman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masyarakat adat dan aktivis pembela hak asasi mereka.

- Perusakan lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif di wilayah adat yang menghilangkan sumber penghidupan tradisional masyarakat adat.

Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya merugikan masyarakat adat secara materiil, tetapi juga mengancam keberlangsungan budaya dan identitas mereka.

Baca juga: Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia: Sejarah, Jenis, dan Contoh Nyata

Upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi masyarakat adat

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk melindungi dan memajukan hak asasi masyarakat adat di Indonesia, melibatkan berbagai pihak:

- Penguatan kerangka hukum, yaitu dengan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat untuk memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak mereka. Merevisi peraturan perundang-undangan sektoral yang tumpang tindih dan berpotensi merugikan masyarakat adat.

- Pengakuan dan pemetaan wilayah adat, dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat dan menerbitkan pengakuan hukum atas wilayah tersebut untuk mencegah konflik dan perampasan.

- Peningkatan kapasitas masyarakat adat, yaitu memberikan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat adat agar mereka lebih berdaya dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam pembangunan.

- Advokasi dan litigasi, yaitu melakukan advokasi kebijakan dan menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa dan menuntut keadilan atas pelanggaran hak asasi masyarakat adat.

- Peningkatan kesadaran publik, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya pengakuan dan perlindungan hak asasi masyarakat adat melalui kampanye, media, dan pendidikan.

- Peran organisasi masyarakat sipil (OMS). OMS memainkan peran penting dalam mendampingi masyarakat adat, melakukan advokasi, dan mengawasi implementasi kebijakan terkait hak-hak mereka.

- Keterlibatan pemerintah daerah.Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat di tingkat lokal melalui peraturan daerah dan kebijakan yang berpihak.

Upaya-upaya ini memerlukan sinergi dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk memastikan hak asasi masyarakat adat di Indonesia dapat terwujud secara nyata.

Baca juga: Pengungsi dan HAM: Perlindungan, Tantangan, dan Solusi Global

Perqara telah melayani lebih dari 27.700 konsultasi hukum

Ada ratusan mitra Advokat Perqara dengan keahlian khusus di masing-masing bidangnya seperti ketenagakerjaan, perkawinan dan perceraian, pertanahan, dan masih banyak lagi. Sehingga, klien dapat konsultasi tentang masalah hukum lainnya sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami.

Konsultasi hukum online di Perqara

Apabila Sobat Perqara memiliki permasalahan hukum atau pertanyaan lebih lanjut terkait hak asasi masyarakat adat, Sobat dapat mengobrol langsung dengan advokat profesional secara gratis hanya di Perqara. Download aplikasi Perqara sekarang dan dapatkan konsultasi hukum gratis untuk mendapatkan solusi hukum tepat kapan pun dan di mana pun.

Baca juga: Hak Kebebasan dalam Beragama: Pengertian, Dasar Hukum di Indonesia

(Artikel ini telah disunting oleh Tim Redaksi Perqara)

Dasar hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya;

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik;

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Referensi

- Yahya Ahmad Zein. “Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia”. DOI: 10.25123/vej.2689. Vol. 3. No. 2. Hlm. 414 – 436.